- Die Beeinflussung von Vorgängen des Denkens und Wahrnehmens durch eine bestimmte, verinnerlichte Sprache. Typische Fragestellungen: Ist Denken auch ohne Sprache möglich? Bestimmt Sprache unser Denken? Beeinflußt Sprache unsere Wahrnehmungen?

- Die Beeinflussung von Strukturen der Erfahrung (Begriffe, Taxonomien, Weltwissen) durch eine bestimmte Sprache. Typische Fragestellung: Ist Sprache ausschließlich durch Konvention entstanden, und das Wort nichts als Zeichen einer unabhängig von ihm vorhandenen Sache, oder eines ebensolchen Begriffs? (vgl. Humboldt)

- Brent Berlin & Paul Kay (1969): Basic color terms: their universality and evolution. University of California Press

- Paul Kay, P. & C.K. McDaniel (1978): The linguistic significance of the meanings of basic color terms

- Paul Kay und Willett Kempton (1984): „What is the Sapir-Whorf-Hypothesis?“, in: American Anthropologist, vol. 86, No. 1, März 1984.

- Franz von Kutschera (1975): Sprachphilosophie. Wilhelm Fink Verlag München.

- George Lakoff (1987): Women, Fire and Dangerous Things. Chicago.

- Stefen Pinker (1998): Der Sprachinstinkt. Knaur

- Edward Sapir (1949): Selected Writings. Ed. D.G. Mandelbaum. Berkeley.

- Benjamin Lee Whorf (1991): Sprache, Denken, Wirklichkeit. Reinbek bei Hamburg.

Welchen Anteil hat die Sprache

an der Erfahrung

"Woher wissen Sie, daß sie anders denken?" "Na, hören sie doch mal, wie die sprechen!"

Geschichtliches

Wilhelm

von Humboldt ist wohl der erste gewesen, der versucht hat, mit wissenschaftlicher

Gründlichkeit für den Anteil der Sprache an unseren Erfahrungen

zu argumentieren.

"Die

zunächst liegende, aber beschränkteste Ansicht der Sprache ist

die, sie als ein bloßes Verständigungsmittel zu betrachten.

... Die Sprache ist aber durchaus kein bloßes Verständigungsmittel,

sondern der Abdruck des Geistes und der Weltsicht des Redenden, die Geselligkeit

ist das unentbehrliche Hilfsmittel zu ihrer Entfaltung aber

bei weitem nicht der einzige Zweck, auf den sie hinarbeitet" (Humboldt,

Bd. VI, S. 22f)

"Die

zunächst liegende, aber beschränkteste Ansicht der Sprache ist

die, sie als ein bloßes Verständigungsmittel zu betrachten.

... Die Sprache ist aber durchaus kein bloßes Verständigungsmittel,

sondern der Abdruck des Geistes und der Weltsicht des Redenden, die Geselligkeit

ist das unentbehrliche Hilfsmittel zu ihrer Entfaltung aber

bei weitem nicht der einzige Zweck, auf den sie hinarbeitet" (Humboldt,

Bd. VI, S. 22f)

Wenn man vom Anteil der Sprache an der Erfahrung

spricht, dann sollte man zwei Aspekte voneinander unterscheiden

Whorf war ein Versicherungsinspektor, der sich privat für Indianersprachen interessierte, was ihn nach Yale in Sapirs Lehrveranstaltungen führte. Whorf arbeitete unter anderem für eine Feuerversicherungsgesellschaft und wurde dabei gewahr, welch gefährliche Situationen durch sprachliche Mißverständnisse entstehen können. Aber vielleicht hat er die Rolle der Sprache auch etwas übertrieben, so, wenn er meint, daß ein Arbeiter seine Lötlampe in der Nähe eines Behälters, der sich zersetzende und explosive Gerbabfallstoffe enthielt, deshalb allzu sorglos entzündete, da die übliche Bezeichnung für derartige Behälter, "Wasserbassin", suggeriert, daß sich das darin befindliche "Wasser" schon nicht entzünden wird.

Sapir-Whorf-Hypothese des linguistischen

Determinismus

Ein linguistisches System ist nicht bloß

ein reproduktives System zum Ausdruck von Gedanken, sondern vielmehr ein

System, daß die Gedanken selbst formt, Schema und Anleitung für

die geistige Aktivität des Indiviuums ist, für die Analyse seiner

Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen

zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein rationaler

Vorgang, der im alten Sinne dieses Wortes rational ist, sondern er ist

beeinflußt von der jeweiligen Grammatik [im engeren Sinne!]. Er ist

daher für verschiedenen Grammatiken mehr oder weniger verschieden.

... Wie wir die Natur aufgliedern, sie in Begriffen organisieren und ihnen

Bedeutungen zuschreiben, das ist weitgehend davon bestimmt, daß wir

an einem Abkommen beteiligt sind, sie in dieser Weise zu organisieren -

einem Abkommen, das für unsere ganze Sprachgemeinschaft gilt und in

den Strukturen unserer Sprache kodifiziert ist.

| Die Sprache determiniert unser

Denken.

Denken ohne Sprache ist nicht oder nur sehr rudimentär möglich |

Linguistisches Relativitätsprinzip

Nicht alle Beobachter werden durch die gleichen

physikalischen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild geführt, es

sei denn ihre linguistischen Hintergründe sind ähnlich oder könne

in irgendeiner Weise auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.

| Unterschiede zwischen den Sprachen bewirken Unterschiede in den gedanklichen Strukturen ihrer Sprecher (bei gleicher äußerer Situation) |

Anthropologische Falschmeldungen

Beide Thesen scheinen unserer Alltagserfahrung zu widersprechen. Wenn Sprache unser Denken tatsächlich determiniert, daß ist schwer vorstellbar, weshalb wir manchmal nach Worten oder Phrasen ringen, um etwas bestimmtes auszudrücken. Denn dieses auszudrückende Etwas kann ja noch garnicht vorhanden sein, wenn es erst durch Sprache konstituiert wird. Und jeder kennt Situationen, in denen er etwas erkennt oder begreift, ohne es überhaupt in Worte fassen zu können. Weshalb Leute anders denken sollen, weil sie anders sprechen, auch dafür gibt unsere Alltagserfahrung keine guten Gründe. Hat uns da die Wissenschaft vielleicht belehrt, daß wir unseren Alltagserfahrungen nicht trauen dürfen. Oder sollten wir zunächst der "Wissenschaft" etwas genauer auf den Zahn fühlen ist?

(1) Zeitbegriff der Hopi

"Der grundlegend andere Zeitbegriff der Hopi

gehört zu den angeblich spektakulärsten Beweisen für die

Variabilität des Geistes. Whorf schrieb, die Sprache der Hopi

'enthalte keine Wörter, grammatische Formen, Konstruktionen oder Ausdrücke,

die sich direkt auf das beziehen, was Zeit nennen. Sie beziehen

sich auch weder auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft noch auf Dauern

oder Bleiben'. Ebenso behauptete er, die Hopi hätten 'keinen allgemeinen

Begriff oder keine allgemeine Anschauung der ZEIT als eines gleichmäßig

fließenden Kontinuums, in dem alle Teile des Universums mit gleicher

Geschwindigkeit aus einer Zukunft durch eine Gegenwart in die Vergangenheit

wandern'. Nach Whorf stellen sie sich Ereignisse nicht als Zeitpunkte oder

Zeitspannen wie Tage vor, die zählbar wären. Vielmehr schienen

sie sich auf den Wandel und Prozeß selbst zu konzentrieren. ... Auch

zeigten die Hopi wenig Interesse an 'exakten Zeitabläufen, Datierungen,

Kalendern oder Chronologien'.

Was ist aber dann der folgende aus dem Hopi

übertragene Satz einzuschätzen?

(2) Eskimovokabular

Verbreitet findet man die Meinung, das Eskimos

eine Vielzahl von Wörtern für Schnee besitzen - die Meinungen

variieren von 20 bis zu 400 Wörtern. Tatsächlich gibt es grade

zwei Wörter, oder wenn man etwas großzügiger zählt,

so um ein Dutzend. (Das Deutsche ist da auch nicht viel schlechter

dran: Schnee, Firn, Harsch, Hagel, Graupel, Eisregen, Blizzard, Lawine)

"Woher kam der Mythos? Jedenfalls nicht von jemanden, der die von Sibirien bis Grönland verbreiteten polysynthetischen Sprachfamilien des Yupik und Inupik tatsächlich untersucht hat. Die Anthropologin Laura Martin hat belegt, wie die Legende nach Art einer Klatschgeschichte aufgebläht und mit jeder Wiederholung weiter übertrieben wurde. 1911 hatte Boas beiläufig erwähnt, daß Eskimos vier verschiedene Wörterfür Schnee verwenden. Whorf erweiterte die Zahl auf sieben und ließ anklingen, daß es noch mehr gab. Sein Artikel fand in mehreren Auflagen weite Verbreitung und wurde danach in Lehrbüchern und populärwissenschaftlichen Werken über Sprache zitiert, was immer höher gegriffeneSchätzungen in anderen Lehrbüchern, Aufsätzen und Zeitungsartikeln zur Folge hatte." (Pinker 1998, S. 77f)

Zur Klarstellung sollte gesagt sein, daß auch die Existenz von 800 Wörtern für Schnee in irgendeiner Schneelingssprache weder die Sapir-Whorf-These noch das linguistische Relativitätsprinzip stützen würde. Dadurch ließen sich lediglich gewisse, begrifflich bereits vorhandene Unterscheidungen besser und leichter ausdrücken als durch die sonst erforderlichen langen und umständlichen Umschreibungen.

(3) Konjunktiv und kontrafaktische Situationen

Sprecher des Englsichen oder Deutschen kennen die grammatische Konstruktion

des Konjunktivs. Damit werden kontrafaktische Situationen ausgedrückt.

Im Chinesischen dagegen gibt es keinen Konjunktive und auch keine anderen

einfachen grammatischen Konstruktionen, die einen einfachen kontrafaktischen

Tatbestand einfach auszudrücken gestattete. So müßte man

statt

Würde Peter heute zur Schule gehen, bekäme er eine schlechte Note in Mathematik

etwa sagen

Falls Peter heute zur Schule geht ... aber er geht garnicht zur Schule ... aber wenn er geht, dann bekommt er eine schlechte Note in Mathematik

Der amerikanische Linguist Bloom schrieb nun Geschichten mit Sequenzen von Schlußfolgerungen aus einer kontrafaktischen Prämisse und legte sie chinesischen und amerikanischen Versuchspersonen in der jeweiligen Muttersprache vor. Beispiel:

Allerdings stellten Nachuntersuchungen, an denen fernöstliche Kognitionspsychologen beteiligt waren, fest, daß Blooms chinesische Übersetzungen keineswegs den amerikanischen Texten entsprachen, sondern eine Menge von Zweideutigkeiten enthielten. Da die chinesischen Versuchspersonen (allesamt Collegstudenten) sehr geübt im wissenschaftlichen Dewnken waren, entdeckten sie sofort diese Mehrdeutigkeiten sofort und zogen daraus die korrekten Schlußfolgerungen, die strikte Nein-Antworten verwehrten. Mit der Behebung dieser Schwachstellen verschwanden auch die Unterschiede.

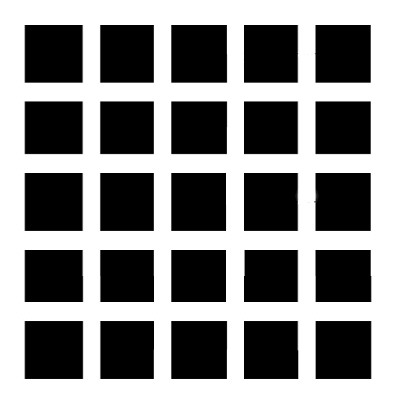

Farbwörter

Wie sehen wir den Regenbogen? Es ist eine

einfache Tatsache, daß wir Farben in verschiedenen Farbtönen

wahrnehmen, und zwar abhängig von der Wellenlänge des reflektierten

Lichts. Entsprechend unseres physikalischen Verständnis' von Licht

handelt kann die Wellenlänge des Lichts dabei kontunuierlich variieren

ohne scharfe Grenzen zwischen "Rot", "Grün", "Gelb" oder "Blau". Wie

kommt es nun, daß wir bei der Betrachtung des Regenbogen ein bestimmtes

Muster von Trennlinien (oder Trennzonen) in das Spektrum zaubern. Nach

Whorf ist es die Sprache, die diesen Zauber auslöst. Die Sprachen

unterscheiden sich im Inventar ihrer Farbwörter und diese Unterschiede

sollten dann auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen des Regenbogens führen.

Im Zusammenhang mit den Farbwörtern stoßen

wir noch auf eine andere interessante Frage, die nach der Willkürlichkeit

des Zusammenhangs zwischen Wörtern und den durch sie bezeichneten

Begriffen. Damit ist der zweite Aspekt des Einflusses der Sprachwelt auf

die Erfahrungswelt angesprochen. Existieren Begriffe unabhängig von

ihren sprachlichen Bezeichnungen? Ist das Sprachsystem in dem Sinne rein

konventionell, daß es einfach eine willkürliche Verknüpfung

zwischen Wörtern und Begriffen herstellt? Ausgehend von den bahnbrechenden

Untersuchungen von Berlin & Kay (1969) sind im Zusammenhang mit dem

System der Farbwörter für beide Fragestellungen inzwischen empirisch

abgesicherte Antworten gefunden worden.

| (1) Bestimmt die Anzahl und Art der grundlegenden

Farbwörter einer Sprache, wie unser Sprecher den Regenbogen sieht?

Antwort: Nein, mit geringen Einschränkungen. |

| (2) Ist für jede Zerlegung des Spektrums

des Regenbogens ein natürliches Farbwortsystem möglich? Ist die

Zuordnung zwischen Farbwörtern und Farbkategorien ganz willkürlich?

Antwort: Nein, da gibt es sehr starke universelle Begrenzungen. |

Untersuchung von Farbwortfeldern (Berlin & Kay 1969)

Die Untersuchungen von Berlin und Kay führten zu besonders aufregenden Resultaten, da sie sich von zwei methodologischen Erwägungen leiten ließen:

(1) Konzentration auf Grundfarbwörter

- (a) monolexemisch (*Hellbraun)

(b) allgemein gebräuchlich (*Indigo)

(c) nicht kontextbeschränkt (*blond)

(d) nicht hyponym zu anderem Grundfarbwort der betreffenden Sprache (*scarlet: red)

Methode

98 Sprachen untersucht (davon 20 genauer)

Munsell-Farbtafel

| Farbton (40 Stufen)

Helligkeit (8 Stufen) Sättigung (maximal) 9-stufige Grauleiter |

VP sollten für jedes Grundfarbwort x auf

Farbtafel

(a) den Farbbereich kennzeichnen, der sicher

mit x bezeichnet wird

(b) die besten (typischsten) Exemplare von

x kennzeichnen

Die Hauptergebnisse der Untersuchung von 1969:

(1) Anzahl der Grundfarbwörter einer Sprache liegt zwischen 2 und 11 (im dt.: weiß, schwarz, rot, grün, gelb, blau, braun, violett, rosa, grün, grau). Sprecher von Sprachen mit nur wenigen Farbwörtern sind nicht farbenblind! Ihre Differenzierungsleistungen hinsichtlich Farbunterschieden sind kaum von den Leistungen von Sprechern farbwortreicher Sprachen zu unterscheiden.

(2) Grundfarbwörter kategorisieren den Farbraum nicht willkürlich. Zwar sind die Kategoriengrenzen (von Beobachter zu Beobachter und Sprache zu Sprache) sehr variabel, doch die fokalen Farbwerte (11 prototypische Farbausprägungen) stimmen überein. Dies gilt besonders für fokales (reines) ROT, GRÜN, BLAU, GELB, SCHWARZ, WEIß; hier sind inner- und intersprachliche Varianz von etwa gleicher Größenordnung.

Hauptergebnis der Untersuchung von 20 Sprachen. Die für

die einzelnen Farbwörter als typisch eingeschätzten Farbwerte

sind durch Punkte markiert. Die Ziffern geben jeweils die Zahl der untersuchten

Sprachen an, für die ein Farbwort für den markierten Bereich

existiert. Man erkennt deutlich die Konzentration der Einträge

um die sogen. fokalen Farbbereiche.

Das ist ein Beleg dafür, daß sich Sprachunterschiede nicht beliebige Kategorisierungsraster auslösen. Der Wahrnehmungsapparat setzt hier einschränkende Bedingungen.

(3) Unter den 211 denkbaren Konstallationen

der 11 Grundkategorien wurden nur 22 Kombinationen (1%) gefunden,

denen 7 Sprachstufen entsprechen. Schema für implikative Universalien:

| WEIß

SCHWARZ |

< ROT < | GRÜN

GELB |

< BLAU | < BRAUN | VIOLETT

ROSA ORANGE GRAU |

|

|

|

|

|

|

|

Dies weist deutlich darauf hin, daß der Wahrnehmungsapparat dem Sprachsystem Beschränkungen auferlegt und nicht umgekehrt das Sprachsystem den Wahrnehmungsapparat beeinflußt (so wie es die These von Sapir-Whorf suggeriert).

Spätere Revisionen der Hauptergebnisse

(1) Die Farbkategorie GRAU erscheint nicht erst in Sprachen der Stufe VII (Mandarin, Tsonga, Hopi)

(2) Es gibt zahlreiche Sprachen, die keine separaten Terme für GRÜN und BLAU haben, wohl aber für weiter rechts stehende Kategorien (Zulu u. andere Bantu-Sprachen: BRAUN)

(3) Die auf Stufe I einkodierten beiden Farbkategorien

sind nicht achromatisch (hell/dunkel) sondern panchromatisch.

Eine Sprache mit nur zwei Basisfarbbezeichnungen

ist Dani (Hochland von Neuguinea): mola: "hell-warm" ; mili:

"dunkel-kühl"

| Annahme

1969 |

|

| Revision

1978 |

Außerdem stellte sich heraus, daß die gebildeten Farbkategorien mehrere Foki besitzen können. Das ist unmittelbar einsichtig für die durch Mola und Mili bezeichneten Kategorien.

Kleines Intermezzo: Farbtheorien und Farbphysilogie

Farbe gehört einem Materialstück

nicht in vergleichbarer Weise als Eigenschaft an wie Form und Größe.

Farbe existiert nur als Sinnesempfindung eines Betrachters. ("Die Farbe

sei die gesetzmäßige Natur in bezug auf den Sinn des Auges").

|

|

| www | rrr

eee |

|

|

|

|

| Man blicke ca. 30 bis 60 sec. ganz starr auf das links gezeigte Negativ. Wenn man dann den Blick auf die weiße Fläche lenkt, wird man für kurze Zeit das Positiv sehen! Das ist das Phänomen negativer Nachbilder. |

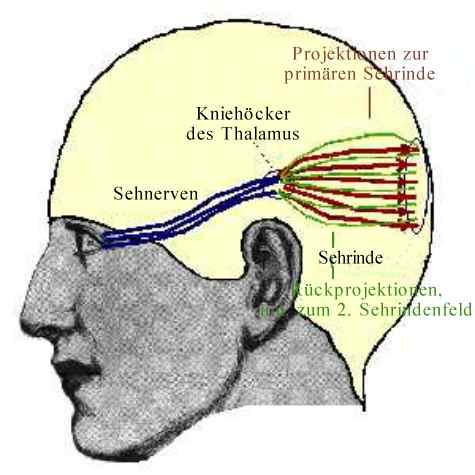

Die folgende Übersicht verdeutlicht, daß sich die Farbwahrnehmung

nicht allein durch die auf der Netzhaut befindlichen Rezeptoren bestimmt,

sondern wesentlich durch bipolare Nervenzellen in der Sehrindenfeldern

bestimmt ist. Ob auf dem Wege von der Netzhaut zu den Sehrindenfeldern

Beeinflussungen durch Signale vom Sprachsystem möglich sind, kann

nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Die Sprache muß jedenfalls

nicht direkt auf die Netzhaut vordringen und diese neu "verdrahten", um

unsere Wahrnehmungen zu beeinflussen. (Daß ist die einzige

Möglichkeit, die Pinker sieht, um die Whorfsche These im Zusammenhang

mit Farben zu retten. Diese Möglichkeit ist natürlich absurd

und kann ausgeschlossen werden; vgl. Pinker 1998, S. 73). Die Übersicht

verdeutlicht auch, daß auf der Netzhaut eine Dreifarbentheorie angemessen

erscheint, in der Sehrinde jedoch eine Gegenfarbentheorie.

|

||||

|

Moderater Whorfianismus

Die psycholinguitsichen Ergebniss von Berlin,

Kay und vielen anderen und neuere neurophysiologische Befunde können

wie folgt zusammengefaßt werden:

(1) Die Neurophysiologie der Farbwahrnehmung ist kulturunabhängig

(2) Farbwahrnehmung ist im wesentlichen sprachunabhängig, dies ergibt sich insbesondere aus der Existenz von Fokalpunkten der Farbwahrnehmung (ROT, GRÜN, BLAU, GELB). Sprecher von Dani sind nicht farbenblind und können genau so gut zwischen ROT und GELB (beides mola) unterscheiden wie zwischen ROT (mola) und BLAU (mili)

(3) Jedoch gibt es im Bereich zwischen den Fokalpunkten Beeinflussungen durch das jeweilige System von Farbwörtern. Dies wurde durch ein Experiment von Kay & Kempton gezeig, daß abschließend kurz dargestellt wird.

Das Kay-Kempton-Experiment

Einer englischsprachigen und einer Tarahumara

(eine Variante des Uto-Aztekischen) sprechenden Gruppe von Versuchspersonen

wurden drei verschiedenfarbige Chips vorgelegt (siehe das Schema unten).

Dabei wurde den Personen die Frage gestellt, welcher Chip sich farblich

am meisten von den anderen unterscheide.

| Chip A | Chip B | Chip C | |

![[Chip A]](chip1.gif) |

![[Chip B]](chip2.gif) |

![[Chip C]](chip3.gif) |

|

| Wellenlänge (fiktiv) | 100 | 160 | 200 |

| Englisch | blue | green | |

| Tarahumara | (ein einziger Farbbegriff) | ||

Deutung: Da im Tarahumara für alle drei Farbnuancen nur eine Bezeichnung existiert (siyóname), wurde der physikalisch unterschiedlichste Chip ausgewählt. In der englischen Sprache dagegen verläuft zwischen Chip B und C eine semantische Grenze zwischen blue und green, so dass das konzeptuelle System ihrer Sprache die Engländer Chip C wählen ließ. Das heißt, das konzeptuelle System der Sprache beeinflusst unser Handeln.

Als Folge derartiger Befunde entwickelte sich der moderate Whorfianismus, nach dem Sprache Denken zwar beeinflusst, aber nicht determiniert. Wie stark diese Beeinflussung tatsächlich ist, darüber wird wohl noch geraume Zeit debattiert werden. Unbestritten ist, daß die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden, nicht automatisch zu Farbbegriffen führt. Wenn jemand blau von grün unterscheiden kann, muß er nicht automatisch über die Begriffe BLAU und GRÜN verfügen. Wir alle können Zahlen voneinander unterscheiden. Das heißt jedoch noch lange nicht, daß wir alle über die gleichen Zahlbegriffe verfügen (z.B. werden die Wenigsten den Begriff der vollkommenen Zahl kennen, obwohl sie ihn leicht aufgrund ihres Unterscheidungsvermögens lernen können). Sprache spielt also bei der Konstituierung von Begriffen eine gewisse Rolle, obwohl die begrifflichen Strukturen auch ohne Sprachsystem zu einem guten Teil "vorgebildet" sind. Das Bild, demzufolge die Rolle von Wörter einfach in der Etikettierung bereits vorhandener Begriffe besteht, ist jedenfalls sehr fragwürdig.

Whorf hat natürlich recht, wenn er behauptet, daß Unterscheidungen, für die es keine einfachen und stereotypen sprachlichen Ausdrucksformen gibt, keine solchen häufigen und systematischen Unterscheidungen sind. Jedoch belegt dies nicht unsere totale Abhängigkeit von der Sprache. Eher ist es umgekehrt, daß gewisse neue Erfahrungen zum sprachlichen Wandel beitragen. Dies wurde übrigens weder von Humboldt noch von Whorf jemals bestritten.

Die These, daß ein

Volk irgendwoher eine Sprache annimmt, die dann seine typischen Erfahrungs-,

Handlungs- und Lebensformen bestimmt, wird weder von ihnen vertreten, noch

wäre sie im mindesten plausibel. Vielmehr wird die Sprache aus der

Auseinandersetzung mit den materiellen, sozialen und religiösen

Bedürfnissen und Lebensumständen eines Volkes geprägt. ...

Wenn man hingegen den einzelnen

betrachtet, so ist es sinnvoll zu sagen, daß er von der Kultur, in

die er hineingeboren wird, geprägt wird, und es ist auch sinnvoll

zu sagen, daß die Sprache, die er übernimmt, seine Erfahrungen

mitbestimmt. ... Weil wir also mit der Sprache Unterscheidungen und Bestimmungen

erlernen und nicht nur lernen, immer schon geübte Unterscheidungen

und Bestimmungen auszudrücken, beeinflußt die Sprache die Art

und Weise, wie der einzelne erfährt und wahrnimmt, und was er wahrnimmt.

... Auch für den einzelnen besteht natürlci nicht eine totale

Abhängigkeit von der Sprache, so daß er nicht in der Lage wäre,

andere Unterscheidungen zu machen, als man sie sprachlich einfach ausdrücken

kann. Denn zunächst einmal ist eine hinreichend ausdrucksfähige

Sprache so plastisch, daß man in ihr auch neue Unterscheidungen formulieren

kann. (Kutschera 1975, S. 308 f.)

Literatur