- 1. Wie ist die Beziehung zwischen individueller Sprache (Sprachei) und gemeinsamer Sprache (Sprachec) zu fassen? Und was heißt es, ein individueller Sprecher hat eine Bedeutung fehlerhaft realisiert?

- Peter Gärdenfors (1993): The emergence of meaning. Linguistics & Philosophy 16, 285-309.

- Barbara Hall-Partee (1979): Semantics-mathematics or psychology? In: R. Bäuerle et al., Semantics from different points of view. Springer.

- Gottlob Frege (1884): Die Grundlagen der Arithmetik. Nachdruck bei Reclam 1987.

Sprache, Zahlen und Geld

Ausgangspunkt ist die Annahme, daß eine Unterscheidung zwischen externen Objekten (Dingen der Realität) und internen Objekten (geistigen Dingen) sinnvoll und nützlich ist. Nachdem hinreichende Klarheit über diese Unterscheidung geschaffen ist, stellt sich die Frage, welche Art von Objekten eigentlich natürliche Sprachen und deren Bestandteile sind, z.B. die Bedeutungen ihrer lexikalischer Einheiten.

Nach der einen Grundauffassung, die wir kurz die realistische Auffassung nennen, sind natürliche (und künstliche) Sprachen externe Objekte bestimmter Art, die sich mit objektiven, d.h. Beobachter-unabhängigen Mitteln untersuchen lassen. Nach der anderen Grundauffassung, nennen wir sie die kognitivistische Auffassung, sind natürliche Sprachen (und ihre Bestandteile) geistige Produkte, die sich mit den objektiven Methoden der Kognitionswissenschaften untersuchen lassen. In beiden Fällen wird somit das Subjekt der Erkenntnis aus dem Bereich dessen, was wir verstehen wollen, ausgeschlossen. Dieses von Erwin Schrödinger als Objektivierung bezeichnete Prinzip drängt uns quasi zurück in die Rolle eines Zuschauers, der auf keine Weise selbst der zu untersuchenden Domäne angehört.

Anders gesagt: In beiden Fällen werden natürliche Sprachen und ihre Eigenschaften als etwas Intrinsisches dargestellt. Mit diesem Begriff bezeichnet John Searle diejenigen Eigenschaften, die unabhängig von einem Beobachter existieren, also „objektiv" sind. Den Gegensatz bilden Beobachter-abhängige Eigenschaften, die nur relativ zu einem externen Beobachter oder Verwender existieren. Daß bestimmte Metallstücke Geld sind oder manche Pflanzen Unkraut, sind Beobacher-abhängige Eigenschaften. Die in der klassischen Physik behandelten Eigenschaften wie Masse, Energie, Impuls etc. sind intrinsische Eigenschaften. (Die Situation ändert sich in der Quantenphysik).

Ich erwähne diese von Searle in den Mittelpunkt seiner Philosophie des Geistes gerückte Unterscheidung bereits an dieser Stelle, da diese sich möglicherweise als der Schlüssel für die Lösung einer Reihe von Problemen und Widersprüchen erweist, die mit den zwei genannten Auffassungen verbunden sind. Zwar ist die Zuschreibung sprachlicher Bedeutungen in anderem Sinne Beobacher-abhängig, als es die Zuschreibung von Ort und Impuls für Elektronen in der Quantenphysik ist. Doch kann die Einsicht in die Unvermeidlichkeit Beobachter-abhängiger Eigenschaften für die Linguistik von ähnlicher Brisanz sein wie die Einsicht in die Unvermeidlichkeit des Einflusses von Meßinstrumenten für die moderne Physik. Doch zunächst zurück zu den beiden Grundauffassungen im Rahmen objektivistischer Wissenschaft.

Es ist sicher nicht unfair zu sagen, daß die kognitivistische Grundauffassung vom Psychologismus geprägt ist. Damit bezeichnet man die Auffassung, nach der die Psychologie eine Art Grundwissenschaft für alle anderen Wissenschaften ist, die in irgend einem Sinne mit dem Phänomen der Erkenntnis befaßt sind (Logik, Mathematik, Sprachwissenschaft). Dabei werden nicht nur individuelle Erkenntnisvorgänge als etwas psychisches angesehen, sondern auch alle ihre Produkte (einschließlich wissenschaftlicher Begriffe und Theorien). Ein entschiedener Bekämpfer des Psychologismus war Gottlob Frege.

Gottlob Frege (1848-1925) war

ein deutscher Mathematiker, Logiker und Philosoph, der insbesondere an

der Universität von Jena wirkte.

Seine

Konstruktion des Prädikatenkalküls (zweiter Stufe) macht ihn

zum Begründer der modernen Logik. In seinem Kalkül entwickelte

Frege eine neuartige Analyse atomarer und quantifizierter Sätze und

formalisierte den Begriff des Beweises in einer bis heute gültigen

Form. Frege demonstrierte den Gebrauch seines Kalküls zur formalen

Darstellung signifikanter Teile der Mathematik, insbesondere der Zahlentheorie.

Zur Begründung seiner Annahme, daß Mathematik auf Logik reduzierbar

ist, entwickelte Frege eine umfassende Philophie der Sprache, die bis heute

einen unübersehbaren Einfuß ausübt. Sein Lebensziel, Mathematik

auf Logik zu reduzieren, scheiterte jedoch. Noch zu Lebzeiten Freges erwies

sich sein Kalkül als logisch inkonsistent.

Seine

Konstruktion des Prädikatenkalküls (zweiter Stufe) macht ihn

zum Begründer der modernen Logik. In seinem Kalkül entwickelte

Frege eine neuartige Analyse atomarer und quantifizierter Sätze und

formalisierte den Begriff des Beweises in einer bis heute gültigen

Form. Frege demonstrierte den Gebrauch seines Kalküls zur formalen

Darstellung signifikanter Teile der Mathematik, insbesondere der Zahlentheorie.

Zur Begründung seiner Annahme, daß Mathematik auf Logik reduzierbar

ist, entwickelte Frege eine umfassende Philophie der Sprache, die bis heute

einen unübersehbaren Einfuß ausübt. Sein Lebensziel, Mathematik

auf Logik zu reduzieren, scheiterte jedoch. Noch zu Lebzeiten Freges erwies

sich sein Kalkül als logisch inkonsistent.

Freges Zahlbegriff

Frege griff den Psychologismus insbesondere

im Zusammenhang mit der Frage an, was eigentlich Zahlen sind. Für

ihn sind Zahlen sind weder die Ergebnisse des Zählens, noch ihre geometrischen

Veranschaulichungen durch Verhältnisse von Längen oder Flächen,

sondern

Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen.

Zur Illustration: 2 = {{a,b}, {a,c}, {b.c}, {a,{a}}, ...}

Für Frege drücken mathematische Lehrsätze wie "für alle Zahlen x,y gilt: x+y=y+x" Gedanken aus, die keines Trägers bedürfen. Über den ontologischen Status von Gedanken schreibt Frege:

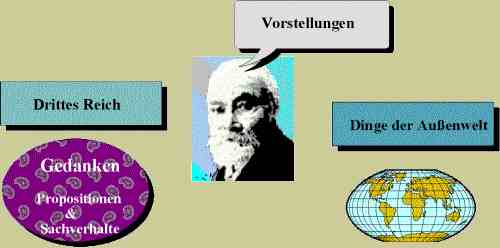

„So scheint das Ergebnis zu sein: Die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt, noch Vorstellungen. Ein drittes Reich muß anerkannt werden. Was zu diesem gehört, stimmt mit den Vorstellungen darin überein, daß es nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, mit den Dingen aber darin, daß es keines Trägers bedarf, zu dessen Bewußtseinsinhalte es gehört. So ist z.B. der Gedanke, den wir im pythagoreischen Lehrsatz aussprechen, zeitlos wahr, unabhängig davon wahr, ob irgend jemand ihn für wahr hält. Er bedarf keines Trägers. Er ist wahr nicht erst, seitdem er entdeckt worden ist wie ein Planet, schon bevor jemand ihn gesehen hat, mit anderen Planeten in Wechselwirkung gewesen ist." (Kleine Schriften S. 353f.)

Individuelle und gemeinsame Sprache

Für die Vertreter der realistischen Auffassung

von Sprache sind sprachliche Strukturen genausowenig etwas Psychisches

oder Geistiges wie Zahlen es bei Frege sind. Dagegen sind für die

Vertreter der kognitivistischen Auffassung sprachliche Strukturen kognitionspsychologisch

zu begründende Einheiten. Für die Vertreter beider Auffassungen

ist Sprache auch ein soziales Gut (ähnlich wie Geld).

Beides wird von Einzelwesen verwendet und unterliegt Konventionen,

die nur in bezug auf eine Gemeinschaft von Nutzern definiert sind. Daraus

ergibt sich für den Kognitivisten eine Unterscheidung zwischen individueller

Sprache (Sprachei) und gemeinsamer Sprache (Sprachec),

die normativ bestimmt ist. In gewissem Sinne akzeptiert auch der Realist

diese Unterscheidung: Sprachec entspricht seinem ursprünglicher

Begriff von externer Sprache und Sprachei entspricht dem individuellen

Ergreifen

dieser

Sprache oder Abarten davon.

„Wenn wir überhaupt aus dem Subjektiven herauskommen wollen, so müssen wir das Erkennen auffassen als eine Tätigkeit, die das Erkannte nicht erzeugt, sondern das schon Vorhandene ergreift. Das Bild des Ergreifens ist recht geeignet, die Sache zu erläutern. Wenn ich einen Bleistift ergreife, so geht dabei in meinem Leibe mancherlei vor: Nervenerregungen, Veränderungen der Spannung und des Druckes der Muskeln, Sehnen und Knochen, Veränderungen der Blutbewegung. Aber die Gesamtheit dieser Vorgänge ist weder der Bleistift, noch erzeugt sie ihn. Dieser besteht unabhängig von diesen Vorgängen. Und es ist wesentlich für das Ergreifen, daß etwas da ist, was ergriffen wird; die inneren Veränderungen allein sind das Ergreifen nicht. So besteht auch das, was wir geistig erfassen, unabhängig von dieser Tätigkeit, von den Vorstellungen und deren Veränderungen, die zu diesem Erfassen gehören oder es begleiten, ist weder die Gesamtheit dieser Vorgänge, noch wird es durch sie als Teil unseres seelischen Lebens erzeugt" (Frege im Vorwort zu den Grundlagen der Arithmetik)

Vier Grundfragen

Im Anlehnung an Peter Gärdenfors (1993)

können nun einige Grundfragen, die sich aus diesen Einsichten ergeben

sowie die Haltung, die Realisten bzw. Kognitivisten typischerweise für

deren Beantwortung einnehmen, dargestellt werden:

| KOGNITIVIST

Gemeinsame Bedeutungc als emergentes Phänomen in einer Gesellschaft individueller Nutzer, die über Bedeutungeni verfügen. Unter bestimmten Bedingungen der sozialen Interaktion individueller Agenten strebt das System auf eine Art Gleichgewichtszustand, das durch stabilisierte individuelle Bedeutungeni gekennzeichnet ist. Das System verhält sich so als gäbe es eine gemeinsame Bedeutung. Gärdenfors vergleicht dies mit der Emergenz von Preisvektoren auf Tauschmärkten, auf denen Geld noch nicht verfügbar ist. Fehlerhafte Bedeutungsrealisierung = Realisierung einer Bedeutungi, die außerhalb der etablierten Konvention steht |

| REALIST

Subjektive Bedeutung als individuelles Erfassen von Bedeutungc. Fehlerhafte Bedeutungsrealisierung = Nichterfassung der „korrekten" äußeren Bedeutungenc |

2. Was sind eigentlich Bedeutungen von Ausdrücken

und wo finden sie sich?

| KOGNITIVIST

Im Kopf |

| REALIST

Draußen in der Welt |

3. Worauf sind Bedeutungen von Ausdrücken

letzten Endes gegründet?

| KOGNITIVIST

Auf Wahrnehmungen |

| REALIST

Auf die Wirklichkeit |

4. Wie kann ein individueller Sprecher die

Bedeutungen von Ausdrücken erfassen?

| KOGNITIVIST

Eine Person erfaßt die Bedeutungc eines Ausdrucks, indem sie eine entspechende konzeptuelle Struktur Bedeutungi realisiert |

| REALIST

Wie ein individueller Sprecher Gedankenc oder Bedeutungenc erfaßt, ist eine Frage, die am besten von Psychologen mit realistischer Grundhaltung untersucht wird. |

Bei der Beantwortung einiger dieser Fragen ahnt man bereits, daß die unterschiedlichen „Lösungen", welche die beiden Forschergruppen anbieten, sich oft nur in der verwendeten Redeweise voneinander unterscheiden, aber nicht in der tatsächlichen wissenschaftlichen Substanz.

Nachfolgende Tabelle gibt eine provisorische

Übersicht, welche Grundhaltung einige bekannte Sprachphilosophen und

Linguisten hinsichtlich Form und Inhalt sprachlicher Ausdrücke einnehmen.

| Form | Inhalt | |

| extern | extern | Frege, Montague, Situationssemantiker |

| intern | extern | Fodor, Dretske |

| intern | intern | Jackendoff, Chomky, Konnektionisten |

Literatur: